アマチュア無線関連 電子工作キット販売

TG-40 BFO / 検波回路

TG-40 BFO / 検波回路

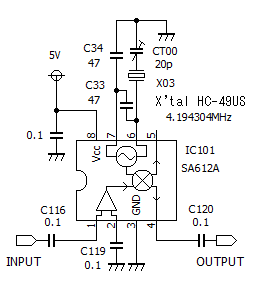

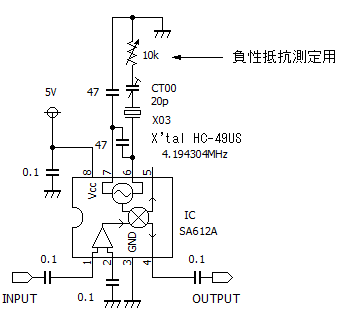

BFO / 検波回路は、ミキサーと同じ SA612A を使用しており、クリスタルを IF 周波数より 800Hz 高く発振させてビート周波数 800Hz の CW 受信信号を得ます。BFO / 検波回路

SA612A の発振回路

SA612A の発振回路

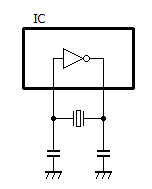

SA612A の #6, #7 ピンにクリスタルとコンデンサを接続して BFO 発振させますが、クリスタルとコンデンサの接続方法が通常よく見られる接続とは少し違っています。(PIC マイコンに外部クリスタル振動子を接続する場合も下図のような接続方法となります)よく見られる接続方法

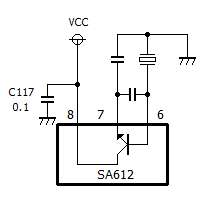

SA612A の内部等価回路は下図のようになっています。(下図はバイアスなど省略し、非常に簡素化した概念図です)

SA612A の発振部の等価回路

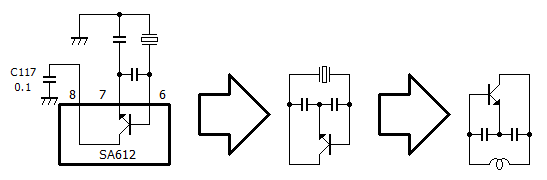

#8 ピンは、C117 によって高周波的にグラウンドに接続されているので、この等価回路を描き直すと下図のようになります。

クリスタルは、インダクティブ領域で発振するのでコイルと等価となり、結局 SA612A の発振部は、コルピッツ型の発振回路として動作します。

BFO の調整範囲

BFO の調整範囲

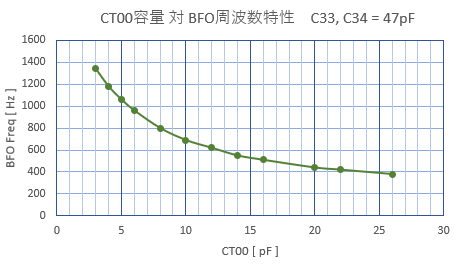

BFO の発振周波数は、クリスタルにシリーズに挿入された 20pF のトリマーコンデンサ CT00 で調整します。下図は、CT00 を可変させたときの BFO のビート周波数 (AF に変換された周波数) の変化です。

TG-40 は、ビート周波数 (CW ピッチ) を 800Hz としているので、CT00 の調整値は 8pF 付近となります。

BFO の発振裕度

BFO の発振裕度

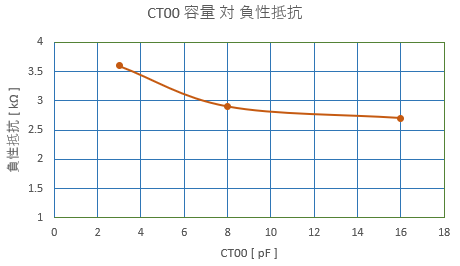

発振回路がどの程度の余裕を持って発振しているのか、をあらわす指標の一つに負性抵抗というものがあります。発振回路が発振するための条件、いわゆる、有名な「バルクハウゼンの発振条件」とは、

① 増幅器のゲインが1以上であること

② 出力の位相が 360 度回って入力に戻っていること(正帰還)

です。

通常、抵抗 R は、電流を減少させますが、① のゲインが1以上必要ということは、電流を増やすマイナスの抵抗 -R がある、と考えることもできます。

このゲインを表しているマイナスの抵抗のことを負性抵抗といいます。

温度や素子のバラツキなどの影響があっても発振回路が安定に発振するためには、負性抵抗は 1kΩ 以上必要です。

負性抵抗は、クリスタル発振回路であればクリスタルに直列に抵抗を挿入して、発振が止まる抵抗値として求めます。

下図は、TG-40 の BFO 発振の負性抵抗を測定した結果です。

TG-40 の BFO 発振は、トリマーコンデンサ CT00 の値を可変させても負性抵抗 2.5kΩ 以上有しており、安定に発振しています。